| ||||||||

|

|

|||||||

|

Биография

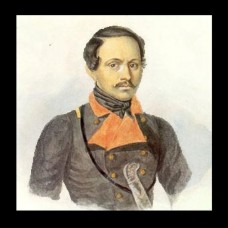

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве. Его родители Юрий Петрович и Мария Михайловна Лермонтовы.

Юрий Петрович – 27 –летний отставной капитан, небогатый дворянин, красивый и пылкий молодой человек. В своё время он окончил первый Кадетский корпус в Петербурге и в 1805-1808 годах был в походе за границей во время войн с Францией и Швецией. В 1811 году он вышел в отставку. Но в 1812, в начале Отечественной войны, он вступил в народное ополчение офицером, был ранен. В начале 1814 года он вернулся домой. С Марией Михайловной Юрий Петрович познакомился в селе Васильевском, где она гостила у своих родственников. Урождённая Арсеньева, Мария Михайловна была единственной

С самого рождения она взяла под свою опеку внука – для него она станет самым близким, самым родным человеком до конца его жизни. С первого дня Елизавета Алексеевна невзлюбила своего зятя. Как предполагали исследователи творчества Лермонтова, главным пунктом её недовольства была неродовитость Юрия Петровича, как дворянина. И лишь гораздо позднее выяснилось, что это не так. Род Лермонтовых ведёт своё начало из Шотландии, где ещё в средние века существовал род Лермонтов. Наиболее знаменитым из них был Томас Лермонт, по прозванию Рифмач, поэт, автор романа в стихах «Тристан и Изольда». О нём написал одну из своих лучших баллад Вальтер Скотт. До сих пор в шотландском Пограничье сохраняются остатки его замка. В местной церкви есть камень с надписью: «Отсель Томасов род начало своё берёт». Михаил Юрьевич Лермонтов знал о существовании Томаса Лермонта.

«Я по натуре скиталец. На месте мне не по себе, и я начинаю бродить в мечтах. По-детски представляю себя, то воином вольного Новгорода, то владельцем рыцарского замка в горах Шотландии. Ты знаешь, я верю, что наш род ведёт своё начало от знаменитого шотландского барда, мага и чародея Томаса Лермонта из Эрсилдуна, воспетого Вальтером Скоттом. С его именем связана одна странная легенда. Она так волнует меня, словно это рассказ о моей жизни»: «В дни своей юности встретил Томас Лермонт королеву фей. Её красота околдовала его, и он семь лет провёл в королевстве фей безмолвным рыцарем в её свите. Но вот настало время рыцарю Томасу покинуть страну цветов и солнца. Королева наградила его волшебным даром слагать пророческие стихи. И жаль было прекрасной фее расставаться с юным рыцарем, и сказала она ему в час прощания: «Однажды, Томас Лермонт, за тобой придёт вестник, и ты навсегда вернёшься в страну фей». – «Как я его узнаю, прекрасная повелительница?» - «Ты узнаешь его сразу». И Томас Лермонт вернулся в свою Шотландию. Все пророчества его сбывались. Дивились сородичи его волшебному дару. Но сам Томас часто был грустен. Как пламя заката в горах горела в его сердце память о вечном празднике в солнечной долине фей. Вечером ему слышались переливы серебристых голосов, и как живая вставала перед ним картина блаженной страны. Шли годы. Таинственный вестник не появлялся. Но вот однажды … в Эрсилдун вошли сияющие, как горные снега, два белоснежных оленя. Жители селения расступились перед ними, поражённые чудом, а Томас Лермонт вдруг посветлел лицом и пошёл вслед за ними, забыв обо всём на свете. Олени привели его к реке, вошли в воду, и все трое исчезли». Один из шотландских Лермонтов в 1613 году воевал в рядах польской армии против русских. При осаде крепости Белой этот наёмный рыцарь был взят в плен и остался в России. Он поступил на службу, получил во владение земли в Костромской губернии и положил начало русским Лермонтовым, предкам Юрия Петровича. В XVII веке в Англии одна из представительниц женской линии Лермонтов вышла замуж за Вильгельма Гордона, а в XVIII веке, точнее в 1785 году, на Екатерине Гордон женился барон Байрон, - это были родители великого английского поэта Байрона. Михаил Юрьевич знал о существовании Томаса Лермонта, но то, что он, русский поэт, был в родстве со своим кумиром, Байроном, ему не было известно. Это обстоятельство было открыто только в 1970-х годах писателем Овидием Горчаковым. Таким образом, совершенно напрасно презирали родовитые Арсеньевы и Столыпины «захудалый» род Лермонтовых.

После свадьбы Юрий Петрович делал попытки наладить хорошие отношения с тёщей, но это ему не удалось. Около года он был управляющим в имении Елизаветы Алексеевны в Тарханах. Дело не пошло, так как властность Елизаветы Алексеевны становилась поперёк всех его распоряжений. Но, может быть, здесь со временем всё встало бы на свои места. Не задалось другое, гораздо более важное - семейная жизнь Лермонтовых. Юрий Петрович увлёкся молодой гувернанткой, немкой. Ревность жены раздражала его, и однажды, в приступе бешенства, в ответ на её упрёки, он ударил её. Здоровье Марии Михайловны, и так слабое после рождения сына, быстро ухудшалось – вскоре у неё обнаружилась чахотка. В феврале 1817 года семью посетило горе – умерла мать будущего поэта. «Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней» - гласит надпись на памятнике Марии Михайловны. На её могиле был поставлен гранитный памятник с бронзовым крестом и сломанным якорем – символ разбитых надежд. Вероятно, похороны своей матери имел в виду Лермонтов, когда писал в поэме «Сашка»:

Он был дитя, когда в тесовый гроб Его родную с пеньем уложили. Он помнил, что над нею чёрный поп Читал большую книгу, что кадили И прочее… и что, закрыв весь лоб Большим платком, отец стоял в молчанье. И что когда последнее лобзанье Ему велели матери отдать, То стал он громко плакать и кричать.

А в Тарханах долго помнили, как тихая бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугой, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью. Помнили, как она возилась с болезненным сыном. И любовь и горе выплакала она над его головой. Мария Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребёнка себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слёзы катились по его личику. Лермонтов не мог помнить рано умершей матери, но ему казалось, что в нём живёт воспоминание об её голосе.

«Когда я был 3-х лет, то была песня, от которой я плакал; её не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал её, она произвела прежнее действие. Её певала мне покойная мать»

После смерти жены Юрий Петрович уехал в своё имение в Кропотово. Он хотел, было, увести сына с собой, но Елизавета Алексеевна убедила, а вернее заставила, его не делать этого: она сама хотела дать внуку хорошее воспитание, что для Юрия Петровича было не по средствам. Бабушка составила завещание, по которому, в случае её смерти, всё состояние должно было отойти к внуку, но с обязательным условием: чтобы он до совершеннолетия жил у неё. С этих пор Юрий Петрович лишь изредка видел сына. Один раз в 1827 году Миша был у отца в Кропотове вместе с бабушкой, он показывал отцу стихи, рисунки, встречал его радостно. Елизавете Алексеевне это не нравилось, и она окончательно рассорилась с зятем. А как больно было от этого маленькому Мише, как он страдал от невозможности соединить всех в одну семью. Об этом рассказывают его стихи 1829-1832 годов «Элегия», «Кавказ», «Ужасная судьба отца и сына…», «Пусть я кого-нибудь люблю». В одном из них сказано:

Я сын страданья. Мой отец Не знал покоя по конец, В слезах угасла мать моя…

Юрий Петрович скончался 1 октября 1831 года в возрасте 42 лет. Смерть отца была для поэта величайшим горем. В стихотворении «Эпитафия» Лермонтов писал:

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал; Ты сам на свете был гоним, Ты в людях только зло изведал… Но понимаем был одним.

Этим одним и был Михаил Юрьевич. Рано потеряв родителей, Лермонтов нашёл в бабушке человека, ему одному посвятившего всю свою жизнь. Елизавета Алексеевна баловала внука, как только могла. Для него ничего не жалела, ни в чём ему не отказывала. Всё ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Маленький Мишель рос как богатый барчук – бабушка делала всё, чтобы он мог учиться, развиваться физически. У него было несколько комнаток в мезонине. В спальне – изразцовая лежанка, обитые жёлтым шёлком диванчик и кресло, стены тоже жёлтые, так что в солнечный день детская светилась как фонарик. Пол в детской был покрыт сукном, и мальчик рисовал на нём цветными мелками. Первое время у него была нянька – дворовая женщина Марфа Максимовна Коновалова. Вскоре её заменила воспитательница – немка Христина Осиповна Ремер, необычайной душевной чистоты человек. Она учила мальчика доброму отношению к людям и, особенно, к крестьянам. В доме Елизаветы Алексеевны подолгу жило несколько девочек и мальчиков, близких и дальних родственников. Все эти дети составляли дружную и весёлую компанию вокруг Михаила Юрьевича. Они играли в войну, занимались гимнастикой, учились ездить верхом, катались зимой с ледяных гор, устраивали детский театр. В автобиографических набросках Лермонтов рассказывает, что с детских лет он «разлюбил игрушки и начал мечтать». Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку… «Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала…» Участниками детских игр Лермонтова были и его сверстники – дети крепостных крестьян села Тарханы. Они открыли ему глаза на положение «крещеной собственности». Современники видели, как маленький Миша, в котором бабушка души не чаяла, сердился на Елизавету Алексеевну, когда она бранила крепостных, и даже выходил из себя, если кого-нибудь велели наказывать. «Не позволю бить!» - кричал он на бабушку. И чаще всего она уступала его требованиям и отменяла наказание. Увиденное в деревне в детские и отроческие годы зародило в сердце Лермонтова глубокое чувство симпатии и любви к русскому крестьянину-труженику, которое позднее отозвалось в таких замечательных произведениях как «Бородино», «Родина», «Вадим» и других. Живя в Тарханах, поэт впервые услышал русскую песню и сказку, былину про Ивана Грозного и предания про Емельяна Пугачёва, правдивые повести о недавно отгремевшей Отечественной войне 1812 года. Всё это нашло отражение в его творчестве («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», баллады «Тростник», «Морская царевна», «Незабудка», др.) Летом 1825 года по совету врачей Е.А. Арсеньева везёт внука на «горячие воды» на Кавказ. Кавказ поразил мальчика Лермонтова: его величественные горы с вершинами, покрытыми снегами, его быстрые реки, целебные источники. В мирном черкесском ауле он смотрел байрам – мусульманский праздник, со скачками, стрельбой в цель, плясками, песнями. Здесь в ту пору шла долгая война, и маленький город Пятигорск, где остановилась Арсеньева с внуком, охранялся казаками. Возле источников Лермонтов встречал раненых офицеров, слышал их рассказы о кровавых сражениях, о схватках и засадах, подстерегавших казаков на каждом шагу, о жестоких нравах и обычаях горцев. И в основу всех юношеских кавказских поэм и стихотворений Лермонтова легли эти первые неизгладимые впечатления, этот видимый им в детстве край войны и свободы. «Кажется, что Лермонтов родился с любовью к Кавказу в крови. И уже потом никогда не изменял этой любви»,- так скажут позднее исследователи его творчества.

В этот же раз в Пятигорске Лермонтов испытал и первую любовь. Позже, в 1830 году, он вспоминал:

«Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тётушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью: девочкой лет девяти. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но её образ и теперь ещё хранится в голове моей, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату, она была тут и играла с кузиною в куклы: моё сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ещё ни о чём не имел понятия, тем не менее эта была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я ещё не любил так… Надо мною смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринуждённость – нет, с тех пор я ничего подобного не видел: горы кавказские для меня священны…».

Бабушка мечтала видеть Михаила высокообразованным человеком. В конце лета 1827 года Елизавета Алексеевна везёт 12-летнего внука в Москву, чтобы познакомить его со своей многочисленной роднёй и подготовить к поступлению в благородный пансион при Московском Университете. Бабушка наняла для частных уроков преподавателей, с которыми мальчик готовился по истории, русскому языку и литературе, а также по рисованию. 1 сентября 1828 года 13-летний Лермонтов был зачислен в 4 класс Московского университетского благородного пансиона. Он был зачислен полупансионером, т.е. должен был проводить там весь день, а ночь, так же как и выходные дни, - дома.

Лермонтов учился блестяще, отличался не только в гуманитарных науках, словесности и искусствах (он рисовал, играл на скрипке), но и в математике. При переходе из класса в класс он неизменно получал награды – обычно это была какая-нибудь книга или гравюра в рамке. Из письма к тётушке Шан-Гирей Марии Акимовне от 20-21 декабря 1828 г.

«Милая тётенька! Зная вашу любовь ко мне, я не могу медлить, чтобы обрадовать вас: экзамен кончился, и вакация началась до 8 января. Испытание наше продолжалось от 13-го до 20-го числа. Я вам посылаю баллы, где вы увидите, что г-н Дубенской поставил 4 русск. и 3 лат., но он продолжал мне ставить 3 и 2 до самого экзамена. Вдруг как-то сжалился и накануне переправил, что произвело меня вторым учеником…»

К письму приложена «Ведомость о поведении и успехах Университетского благородного пансиона воспитанника 4 –го класса М. Лермонтова»: Поведение и прилежание – Весьма похвально. Закон божий – 3. Математика - 4. Русский язык - 4. Латинский язык -3. История- 4. География - 4. Немецкий язык - 4. Французский язык - 4. Всего 30 баллов. За 24 балла перевод в 5-й класс. Инспектор Павлов. И приписка Лермонтова: «4 означает высшую степень. 0 – низшую. Я сижу вторым учеником».

Среди воспитанников пансиона преобладал интерес к «литературному направлению». Воспитанники выпускали рукописные журналы и альманахи. В них увидели свет первые стихи Лермонтова и произведения других даровитых пансионеров. Два неполных года учился Лермонтов в пансионе. И, несмотря на усиленные занятия учебными предметами, он находил время для творчества. В пансионные годы он написал поэмы «Кавказский пленник», «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Джулио», «Исповедь». В эти годы юным поэтом была написана 2 редакция самой известной его поэмы «Демон». К этим произведениям нужно прибавить около 60 стихотворений и не дошедшие до нас 3 поэмы: «Индианка», «Геркулес» и «Прометей». А ведь ему было только 14-15 лет.

В московском пансионе царил дух свободомыслия, непокорства. Начальник III отделения собственной его Величества канцелярии граф Бенкендорф в 1830 году докладывал императору Николаю I: «Среди воспитанников пансиона встречаем многих… мечтающих о революции и верящих в возможность конституционного правления в России». Царь долго собирался посетить «рассадник свободомыслия» и сделал это в марте 1830 года, нагрянув в пансион и не предупредив никого о своём посещении. Из воспоминаний одноклассника Лермонтова Д.А. Милютина:

«Государь попал в пансион во время перемены между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы… В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца…»

В этом же месяце по правительственному указу пансион был преобразован в гимназию с введением телесных наказаний. Через 2 недели после объявления этого «указа» Лермонтов подал прошение об увольнении. Итак, в середине апреля 1830 года Лермонтов распрощался с Благородным пансионом и стал готовиться к поступлению в Московский государственный Университет. В августе 1830 года поэт выдержал экзамены и был принят в число его студентов. Началась взрослая жизнь… | ||||||||

|

| ||||||||

| Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish» | ||||||||

Михаил Юрьевич

Михаил Юрьевич

дочерью богатых родителей. Марии Михайловне было 15 лет, когда её отец покончил с собой. Гибель отца болезненно отразилась на хрупкой девушке, склонной к уединению и мечтательности, чтению романов. Есть предположение, что она училась в одном из дворянских петербургских институтов для дворянских девиц. У неё в обиходе были альбомы с выписками из произведений любимых авторов, она играла на клавесине, пела чувствительные романсы, мечтала о любви. Для девушки такого склада типична была покорность родителям. Но эта хрупкая мечтательная девушка, полюбив бедного армейского капитана из «захудалого» дворянского рода, сумела добиться своего – выйти за него замуж, несмотря на сопротивление матери и её родных. Свадьба состоялась почти против воли Елизаветы Алексеевны, матери Марии Михайловны.

дочерью богатых родителей. Марии Михайловне было 15 лет, когда её отец покончил с собой. Гибель отца болезненно отразилась на хрупкой девушке, склонной к уединению и мечтательности, чтению романов. Есть предположение, что она училась в одном из дворянских петербургских институтов для дворянских девиц. У неё в обиходе были альбомы с выписками из произведений любимых авторов, она играла на клавесине, пела чувствительные романсы, мечтала о любви. Для девушки такого склада типична была покорность родителям. Но эта хрупкая мечтательная девушка, полюбив бедного армейского капитана из «захудалого» дворянского рода, сумела добиться своего – выйти за него замуж, несмотря на сопротивление матери и её родных. Свадьба состоялась почти против воли Елизаветы Алексеевны, матери Марии Михайловны. Елизавета Алексеевна происходила из богатого и старинного рода Столыпиных. Её отец при Екатерине Великой, благодаря его дружбе с фаворитом императрицы Алексеем Орловым, вошёл в круг близкой ко двору знати. Получила ли Елизавета Алексеевна образование – неизвестно. Судя по слогу её писем – самое ограниченное, домашнее. Елизавета Алексеевна была деспотичная помещица, за всякую провинность наказывающая своих крепостных крестьян. Высокая, с властным голосом, она всегда ходила – в знак траура по мужу, в чёрном платье. Однако за внешней суровостью было скрыто в ней много доброты, способности самоотверженно любить.

Елизавета Алексеевна происходила из богатого и старинного рода Столыпиных. Её отец при Екатерине Великой, благодаря его дружбе с фаворитом императрицы Алексеем Орловым, вошёл в круг близкой ко двору знати. Получила ли Елизавета Алексеевна образование – неизвестно. Судя по слогу её писем – самое ограниченное, домашнее. Елизавета Алексеевна была деспотичная помещица, за всякую провинность наказывающая своих крепостных крестьян. Высокая, с властным голосом, она всегда ходила – в знак траура по мужу, в чёрном платье. Однако за внешней суровостью было скрыто в ней много доброты, способности самоотверженно любить.